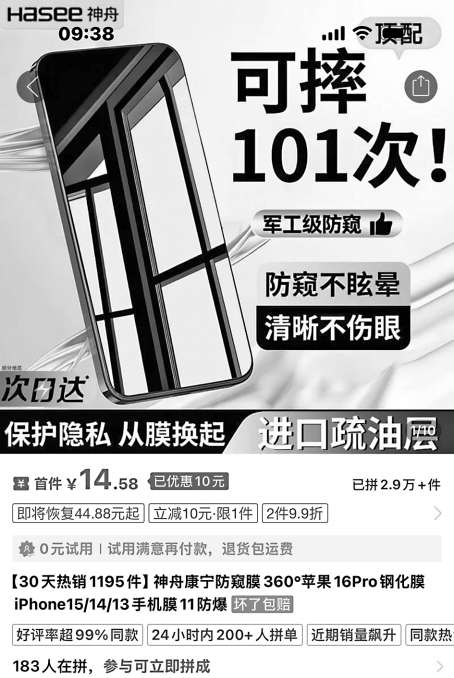

图:神舟康宁防窥膜宣称“清晰不伤眼”。 网店截图

■本报记者 张文章

“防窥+护眼两不误 超清不头晕”“防窥不眩晕清晰不伤眼”……随着智能手机等电子设备的普及,消费者对屏幕隐私保护和视觉健康的需求日益增长,在此背景下,网购平台上宣称具有“护眼”与“防窥”功能的护眼防窥膜越来越多。近期,福建省消费者权益保护委员会联合福建省产品质量检验研究院开展了护眼防窥膜防蓝光效果的验证性测评,并于9月16日结合行业专家观点发布了护眼防窥膜消费提示,提醒广大消费者:护眼防窥膜难护眼,理性选购护好眼。

防蓝光效果多为被动减光

为了帮助消费者客观、准确地了解产品护眼性能的真实信息,切实维护消费者合法权益,引导行业健康发展,福建省消委会联合福建省产品质量检验研究院开展了护眼防窥膜防蓝光效果的验证性测评。此次测评对12款热销护眼防窥膜的关键指标进行了检测,结果显示蓝光阻隔效果与亮度损失成反比。12款样品中,蓝光危害有效辐亮度(LB值)衰减率(以下简称蓝光衰减率)在34.51%至66.09%之间(蓝光衰减率反映有害蓝光阻隔效果,数值越高,理论防蓝光效果越好);垂直方向亮度通过率在67.09%至34.01%(亮度通过率反映屏幕光线通过手机膜能透过来多少,数值越低,屏幕看起来越暗)。两者呈现明显反比关系,阻隔蓝光效果越好的样品,屏幕越暗。检测显示,12#样品蓝光衰减率66.09%,但屏幕亮度仅能透过34.01%。

由此可见,护眼防窥膜的“防蓝光”本质是“被动减光”:不是专门只挡有害蓝光,而是把屏幕的所有光(包括正常光、蓝光)一起减弱,不仅无法针对性阻隔有害蓝光,还可能因屏幕过暗迫使眼睛过度调节,加剧视觉疲劳。

福建省产品质量检验研究院专家认为,应科学理性看待防蓝光效果,过度阻隔反而影响视觉体验。评估防蓝光效果不能仅看阻隔率,还需结合手机自身发光强度。本次测评发现,未贴膜的手机,其蓝光危害有效辐亮度(注:用于评价发光产品发出的有害蓝光光谱对人眼危害程度的量化指标,主要集中在300至500nm波长范围)低于0.5W/(m2·sr),低于蓝光危害无风险类别的上限值100W/(m2·sr),使用手机膜阻挡蓝光的实际意义不大。另外,蓝光是屏幕显色的关键,过度阻隔会导致画面偏色、视觉失真,影响用眼舒适度。

福建省消委会表示,此次测评的结果仅适用于所选取的12款样品,仅基于特定的测试环境以及相应的测试方法,不能完全代表整个护眼防窥膜市场的产品性能。

产品性能宣称真假难辨

9月16日,记者在一家网购平台上以“护眼防窥膜”为关键词进行搜索,出现了大量店铺。各家店铺对此类产品性能的宣称术语五花八门:豪恩耳机专营店宣称其所售的神舟康宁防窥膜“保护隐私 从膜开始”“可摔101次”,另一款产品宣称“新蓝光8K超清 不伤眼”“德国进口全屏全覆盖”。

在WEYIDO官方旗舰店,一款防窥膜(2片装)宣称“360度真防窥8K无网格”“新防窥真护眼”。在卡斐乐CAFELE手机钢化膜旗舰店,一款防窥膜(3片装)宣称“防尘防爆防窥还特护眼”“超清8K画质”“透亮不伤眼贴坏包赔”,券后售价3元。

记者调查发现,目前针对护眼防窥膜尚未出台统一的国家标准,商家随意标注产品性能的情况较为普遍,而消费者无从判断其真假及产品性能优劣。

业内人士表示,此类产品的技术难点在于平衡防护效果与使用体验,简单增加涂层厚度虽能提升阻隔率,但会导致屏幕发黄、亮度下降等问题,而要真正实现有效防护,需要突破性的材料技术和更高的生产成本。

●消费提示

不盲信“护眼”宣传

福建省消委会提醒消费者,不盲目轻信“护眼”宣传,分清功能主次。防窥膜的核心功能是保护隐私,防蓝光多为附加宣传且效果有限。消费者若以防蓝光为主要需求,应关注其蓝光阻隔率(参考行业推荐标准,短波蓝光阻隔率≥20%为基础指标)、亮度通过率(透光率越高,屏幕亮度损失越小)和色彩还原度,避免因亮度过低或偏色影响体验。

若需防窥功能,优先选择高品质产品。消费者可参考产品口碑、品牌知名度,尽量选择在保证防窥效果的同时,垂直方向亮度通过率较高的产品,减少视觉疲劳风险。

重视用眼卫生,别让贴膜替代科学护眼。手机屏幕本身的蓝光危害值通常较低,不必过度焦虑。日常使用时,建议每看20分钟屏幕,就停下来远眺6米外的东西20秒,让眼睛放松,控制使用时长。长期使用防窥膜人群建议定期做眼科检查,警惕亮度不当引发的眼健康问题。

(张文章)